Il secolo della “varietà”: la storia del TESSUTI DAL 1700 AL 1750

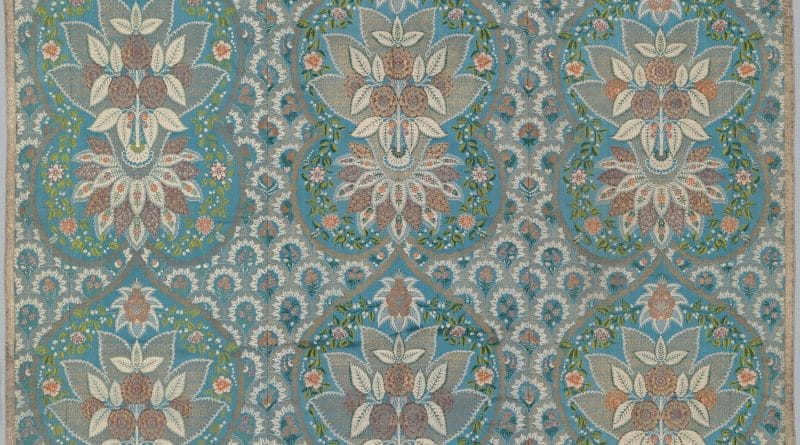

*Foto in evidenza: Tessuto in seta con disegno “a pizzo”, Francia, 1720. © 2000–2022 The Metropolitan Museum of Art. Pubblico dominio

Il Settecento è un secolo caratterizzato da una straordinaria varietà di tipologie decorative tessili ottenute con tecniche molto elaborate.

La diversificazione tra tessuti per l’abbigliamento e l’arredamento, subentrata nella seconda metà del ‘500 per l’affermarsi di una diversa concezione dell’abitare, andò ad influenzare notevolmente lo stile e la tecnica esecutiva dei tessili. Tra il 1600 e il 1700 si svilupparono, infatti, varie tipologie di tessuti, tra cui le stoffe con disegno “a pizzo”, “bizarre” e “a meandri” o ancora quelle in stile “Revel”, solo per citarne alcuni. Nello specifico, il nuovo gusto nella decorazione degli interni – affermatosi a Versailles sotto il regno di Luigi XIV, grazie anche al crescente sviluppo delle manifatture produttive francesi – porterà alla codificazione di soluzioni che verranno ripetute ancora per tutto il secolo successivo e non solo. In questo contesto generale, alcune figure professionali, come i disegnatori di modelli per tessuti, acquistarono un’inedita importanza a livello artistico e sociale.

Basti pensare che il successo di alcune categorie di stoffe era dovuto proprio alla loro capacità creativa!

Il progressivo ampliamento dei mercati, l’aumento delle fasce sociali interessate al fenomeno “moda” e i veloci cambiamenti del gusto richiedevano un ricambio dei motivi sempre più rapido, tanto che vennero fondate delle vere e proprie accademie di disegno tessile in diversi centri europei come a Lione, Firenze, Vienna, Venezia e Genova.

Di seguito vi presentiamo alcuni tra i motivi decorativi coniati nell’epoca oggetto di analisi:

Sicuramente attribuibile alle manifatture lionesi è la creazione, tra il 1685 e il 1730, di un tipo di tessuto detto “a pizzo”, forse ideato in alternativa ai costosissimi pizzi ad ago veneziani che all’epoca ricoprivano le vesti femminili e maschili. Si tratta di motivi di grandi dimensioni, modulari, che riproducono il candido disegno del pizzo. Inizialmente semplici poi a doppia punta, a partire dagli anni ’20 del Settecento le soluzioni disegnative tenderanno ad aumentare la spaziatura tra le parti, fino a lasciare il posto al naturalismo.

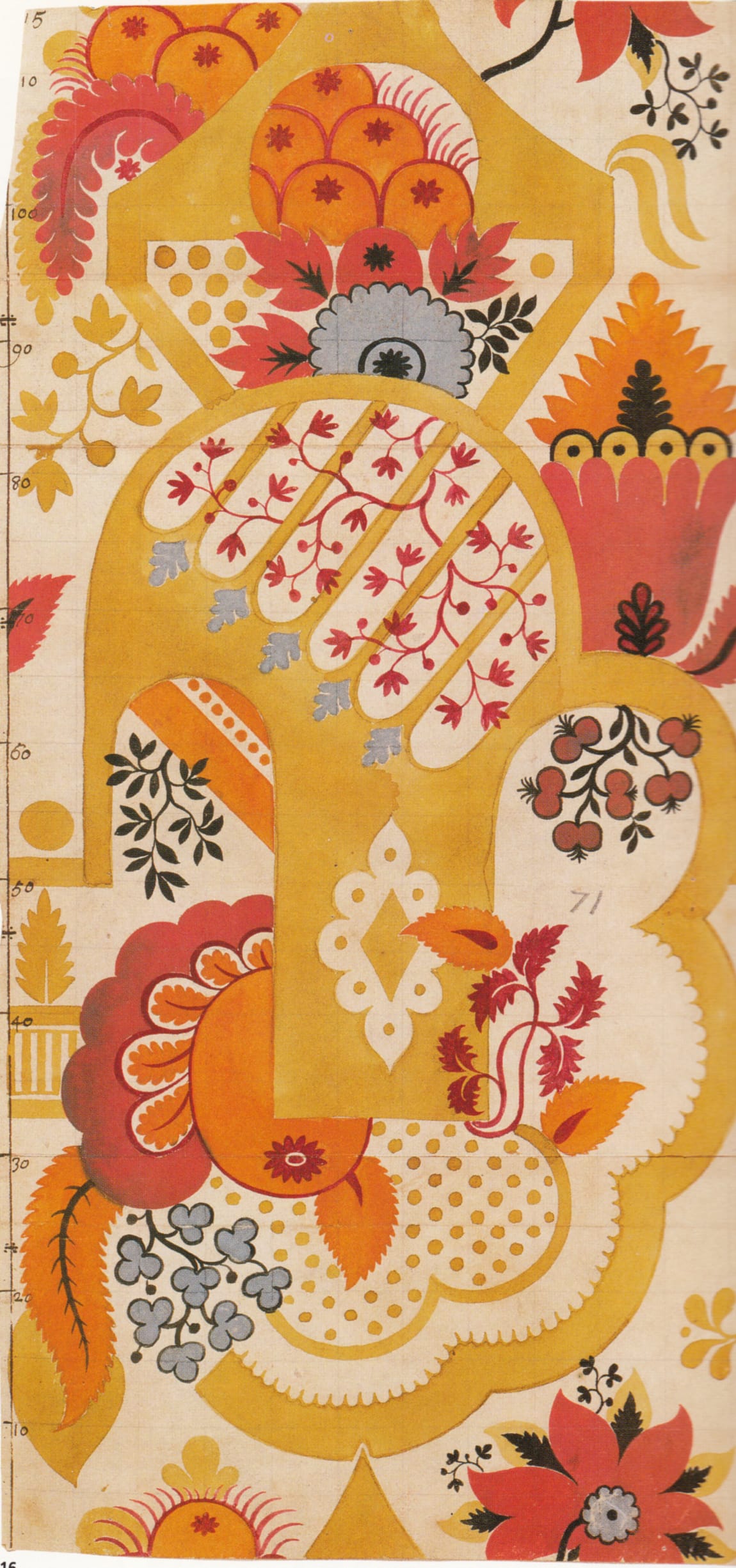

Un altro particolare modello di tessuto che caratterizzò gli inizi del XVIII secolo furono le stoffe a disegno “Bizarre” (termine coniato nel 1953) che pur rompendo completamente con la tradizione precedente, vennero prodotti per un ridotto lasso di tempo (1690-1720). Ciò nonostante, ne sono sopravvissuti tantissimi grazie alla repentina variazione tematica e all’ incalzante produzione manifatturiera.

Il motivo decorativo dei tessuti bizarre viene concepito come una superficie in movimento dove prevale l’andamento ondulante e/o spiraliforme. Gli elementi tradizionali, se presenti, sono sempre reinterpretati, diversamente associati e trasformati.

Verosimilmente, questi lussureggianti e stravaganti tessuti non erano affatto “bizzarri” per i contemporanei in quanto a livello stilistico si inserivano perfettamente nel contesto culturale e artistico dell’Europa tra ‘600 e ‘700. Basti pensare alla diffusione delle collezioni di artificialia e di naturalia, i giardini surreali di Bomarzo fino ai dipinti dell’Arcimboldo: raccogliere significava collezionare oggetti unici, sorprendenti e provenienti dalle terre recentemente scoperte tra le quali il Giappone.

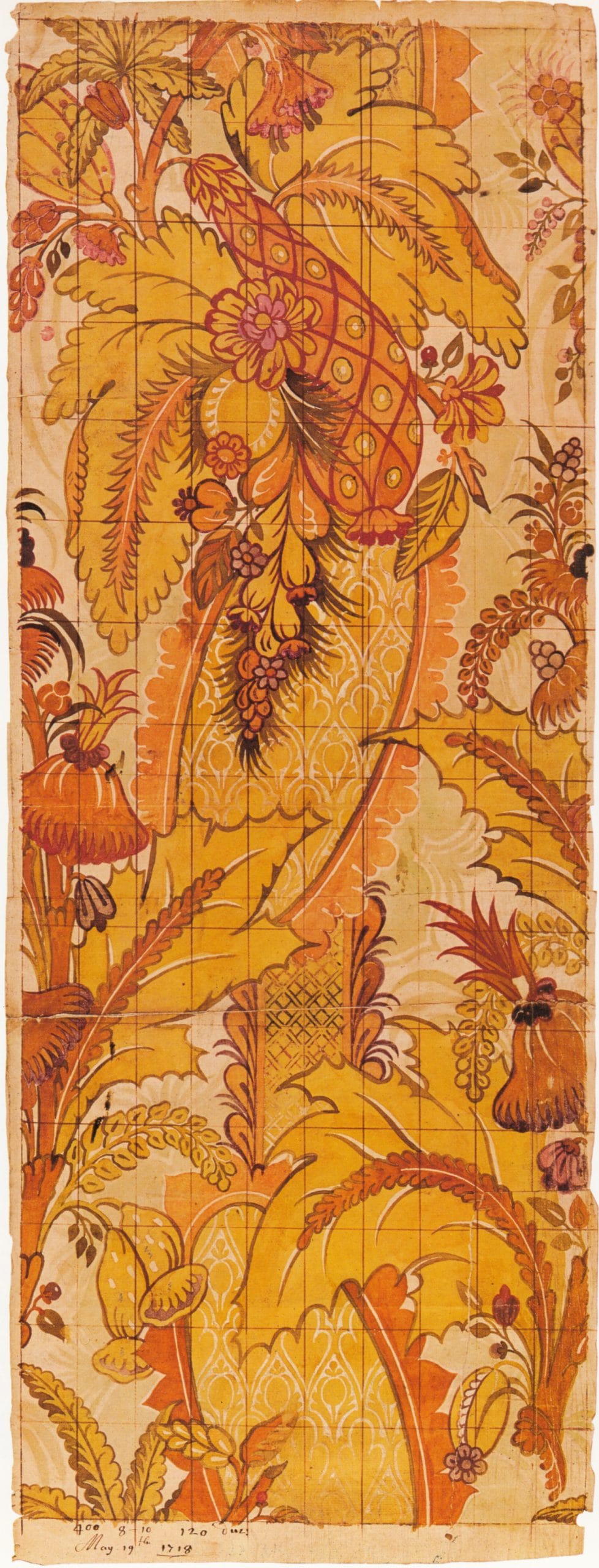

La costante ricerca di novità sfociò intorno al 1730 nella tendenza al naturalismo. L’impostazione del disegno è costituita da mazzi o tranci di fiori, frutta e foglie, che poggiano su conchiglie, paniere o piedistalli, disposti con estrema libertà e un effetto di rilievo tridimensionale dal fondo. Questa produzione, considerata una delle più lussuose per varietà dei temi, complessità tecnica e assortimento cromatico, è legata soprattutto al disegnatore e pittore lionese Jean Revel (1684-1751), figlio di un pittore della cerchia di Charles Le Brun.

Egli introdusse un espediente tecnico denominato “point-rentré”, ovvero un effetto di disegno ottenuto alternando le slegature di due trame di colore diverso o di due toni di uno stesso colore, che permise di introdurre nella manifattura tessile un approccio pittorico di tridimensionalità. Sostituì l’accostamento di campiture piatte di colore, facendo largo uso del bianco e del nero per sfumare i soggetti in modo da accentuare luci e ombre.

Paradossalmente il naturalismo dello sfumato venne utilizzato per realizzare motivi che non rispettavano le proporzioni reali, in cui compaiono insieme frutti più grandi di architetture! In questo rimane il legame con i tessuti bizarres ed è evidente l’influenza dei modelli indiani diffusi in Europa dai cotoni stampati.

Questa tecnica veniva abbinata soprattutto al motivo decorativo cosiddetto “a isolotti” o “a zolle” costituito da un rigido schema a impostazione orizzontale, dove, ad esempio, elementi architettonici si librano privi di sostegno e piccole mensole reggono enormi vasi colmi di fiori in una totale assenza di logica.

Bibliografia:

Devoti D., L’arte del tessuto in Europa, Bramante Editrice, Milano, 1974.

Sitografia:

http://mda-arte.blogspot.com/2012/07/la-moda-femminile-del-settecento-tra.html

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14780879

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14784323

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14784353

https://en.wikipedia.org/wiki/Bizarre_silk

https://www.metmuseum.org/

https://www.metmuseum.org/art/collection/

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27299224